Synthèse des échanges

Pascal Vayrac, directeur SUPMICROTECH ENSMM

Marc Bayard, directeur de la recherche et de l’innovation, Manufacture nationales, Sèvres & Mobilier national

Clara Hardy, CEO, Sericyne

Vincent Fauchoux, avocat associé du cabinet DDG, président de l’International Law Association for AI

Bruno Moinard, président fondateur de l’agence Moinard Bétaille (architecture d’intérieur) et de Bruno Moinard Editions (design)

Valoriser la création et les savoir-faire :

le grand œuvre du luxe ?

le grand œuvre du luxe ?

Introduction : quand le luxe devient récit et héritage

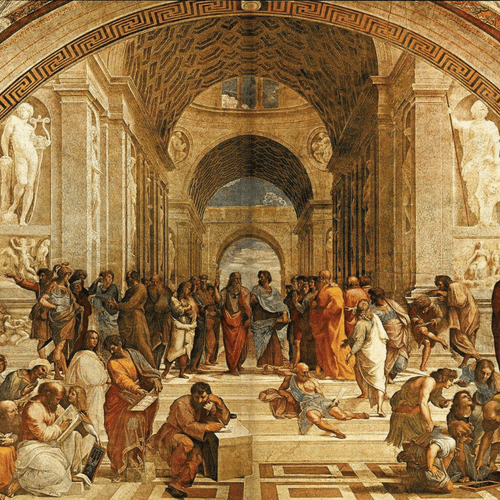

Sous les ors chargés d’histoire du Salon Opéra de l’InterContinental Paris Le Grand, la journaliste Patricia Martin a animée la table ronde consacrée à l’un des piliers essentiels du luxe : la valorisation de la création et la transmission des savoir-faire. Autour d’elle, cinq intervenants, d’horizons variés mais tous habités par une même conviction : celle que le luxe n’est pas qu’un produit, mais une œuvre — un grand œuvre, au sens quasi alchimique du terme — qui repose sur l’exception, le geste, la durée, l’intention et la mémoire.

Clara Hardy – Réinventer la soie, innover avec le vivant : l’alchimie de la transmission du luxe

La création de l’entreprise Sericyne par Clara Hardy illustre ce grand œuvre du luxe, une alchimie unique qui permet de valoriser la création et les savoir-faire.

Entamé il y a dix ans, le parcours de Clara Hardy a été rendu possible par une innovation radicale : celle de faire produire directement aux vers à soie des surfaces de soie à plat, sans passer par le cocon. Cette matière organique, née d’une collaboration étroite avec le vivant, est aujourd’hui devenue un matériau de design et un support de création.

Décoration, luminaire, maroquinerie, cosmétique… les usages sont multiples. Clara évoque l’émerveillement d’un matériau qui, tout en restant soie, s’apparente au cuir ou à la feuille d’or. Cette matière est complètement pure car elle contient toutes les propriétés naturelles de la soie alors qu’on en perd une partie quand on fait de la soie textile. Elle s’apparente à un non-tissé avec un toucher entre le papier et le textile et un scintillement accentué car la technique de production permet de conserver une molécule, la sericine, une sorte de colle naturelle qui donne cette brillance à la soie.

L’exemple de Sericyne démontre que l’innovation est une des clefs de la transmission du luxe. C’est grâce à la recherche et développement et aux brevets que la réimplantation de l’élevage de vers à soie qui avait disparu sur les terres historiques de Cévennes, a pu se réaliser.

Un défi économique, écologique, mais aussi symbolique : réimplanter un savoir-faire oublié sur son propre territoire.

Marc Bayard – Le temps long et le narratif au cœur de la transmission du luxe

Marc Bayard souligne que la question de la transmission du luxe nécessite de rappeler deux caractéristiques du luxe, à savoir le temps long et le narratif.

Les Manufactures nationales réunissant depuis le 1er janvier 2025, le Mobilier national et la Cité de la Céramique – Sèvres et Limoges – peuvent avec ses quatre siècles d’histoire s’inscrire dans ce temps long et participer à la construction du narratif de l’excellence du luxe.

Cet aspect est d’autant plus important dans le contexte mondial actuel qu’un des conflits émanant des relations de puissances actuelles est celui du récit et de l’imaginaire. Les nouvelles technologies de l’information permettent d’imposer des récits et de désinformer largement.

Ces dix dernières années ont vu une vraie valorisation des métiers d’art, mettant en avant leur singularité. Le défi des dix prochaines années sera de passer de la singularité à la pluralité, c’est-à-dire de réconcilier artisanat d’exception et production en série de qualité.

Un des défis de la transmission est de reconnaître la valeur de l’ouvrier d’art, quel que soit son niveau. Une voie de progression est désormais possible pour certains artisans vers l’excellence artistique, ce qui était rare voire impossible il y a 15–20 ans.

Les métiers d’art sont physiques, exigeants, silencieux, faits de patience et de concentration. Ce ne sont pas des métiers pour tout le monde.

Il faut éviter l’idéalisme excessif et réapprendre à parler des métiers d’art avec lucidité et respect pour leur réalité concrète.

Pascal Vayrac – Les microtechniques, discipline pluridisciplinaire, sont partout !

Pascal Vayrac dirige SUPMICROTECH-ENSMM, l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques. Implantée à Besançon, berceau historique de l’horlogerie, elle est la seule école en France à proposer une formation spécialisée en micro techniques.

À la croisée de la formation, de la recherche, de l’innovation et du transfert de technologies, cette école d’ingénieurs œuvre au service de nombreux secteurs : l’horlogerie, bien sûr, mais aussi la défense, le spatial, les transports et le biomédical. Car aujourd’hui, les microtechniques sont omniprésentes.

Dans le cadre de la filière luxe, SUPMICROTECH-ENSMM a lancé en 2010 une filière spécifique pour répondre aux besoins d’un écosystème local représentant plus de 5 000 emplois directs.

À ce titre, l’école a notamment contribué à la renaissance de l’entreprise LIP, aux côtés de Pierre-Alain Bérard, en participant à la reconception complète d’un mouvement horloger. Une fois le mouvement développé, le travail a consisté à identifier des artisans et sous-traitants locaux pour assurer sa production, valorisant ainsi les savoir-faire régionaux.

SUPMICROTECH-ENSMM forme également des ingénieurs spécialisés dans une filière intitulée microtechniques et design, avec une approche pluridisciplinaire qui conjugue rigueur scientifique et sensibilité esthétique. Le design est ainsi enseigné de manière transversale, tout au long du cursus, en lien étroit avec l’innovation, qu’il s’agisse des méthodes de conception, des procédés de fabrication ou de l’usage de nouveaux matériaux.

Parmi les problématiques auxquelles SUPMICROTECH apporte des réponses :

- Comment structurer les matériaux à petite échelle pour leur donner d’autres propriétés, d’autres textures, d’autres apparences ?

- Comment restructurer la matière avec un laser pour lui donner des propriétés hydrophobes, hydrophiles et même des couleurs différentes ?

Vincent Fauchoux – Lorsque l’intervention humaine est démontrable, alors une protection d’une œuvre créée avec l’IA par le droit d’auteur est envisageable

Avocat spécialisé en propriété intellectuelle, Vincent Fauchoux, accompagne les maisons de luxe dans leur transition numérique, notamment dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). Il observe que, si le secteur était initialement réticent à adopter ces outils, cette posture évolue : les acteurs du luxe s’ouvrent désormais à l’IA pour des usages spécifiques.

Vincent Fauchoux insiste sur le fait que l’IA, bien que bouleversant profondément notre rapport à la création, ne remplace pas l’humain. Elle est un outil d’intermédiation, comme l’ont été autrefois la photographie ou la peinture. En 1859, Baudelaire nous disait que nous allions perdre notre âme si nous accordions une valeur artistique ou une valeur de création à la photographie. Et il s’est bien trompé Ce qui compte, c’est l’intervention humaine consciente : le fait de piloter l’IA via des choix créatifs (prompts, retouches, direction artistique) peut donner lieu à une œuvre protégée juridiquement.

Il défend une vision responsable de l’IA : puissante, certes, mais risquée si elle est mal utilisée. Ce n’est pas l’outil qui faut craindre, mais l’usage qu’en fait l’humain. D’où la nécessité d’encadrer son emploi avec des règles juridiques, éthiques et organisationnelles.

Il souligne également les enjeux économiques et géopolitiques liés à la reconnaissance juridique des créations générées par l’IA. Si l’intervention humaine est démontrable, alors une protection par le droit d’auteur est envisageable comme l’a récemment admis le Copyright Office américain. Mais l’absence de consensus international complique la donne.

Enfin, il appelle les entreprises à se former, expérimenter et encadrer l’usage de l’IA, sans diabolisation, mais avec lucidité et exigence éthique.

Bruno Moinard – On doit toujours être en tête !

Architecte d’intérieur renommé, collaborateur de nombreuses maisons prestigieuses, Bruno Moinard clôt la table ronde avec élégance évoquant la grande famille d’artisans et d’entrepreneurs à travers quelques projets et quelques noms (Andrée Putman, Bernard Arnault, François Pinault, Karl Lagerfeld, Azzedina Alaïa, Castelbajac, Thierry Mugler…).

Bruno Moinard appelle la nouvelle génération à faire preuve de gentillesse, d’attention et de courage rejoignant ainsi les propos de Marc Bayard sur l’exigence que requièrent les métiers de l’artisanat.

Soulignant l’importance d’être à l’écoute de ses clients, Bruno Moinard rappelle que son métier consiste à faire rêver son client sur un projet mais aussi à rêver sur un projet pour un client. Tout à la fois diplomate, pédagogue, médecin, psychanalyste…, Bruno Moinard ne cache pas les difficultés de son métier car « l’exigence du secteur du luxe contraint à se surpasser à chaque projet ». Et le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’Andrée Putman ! Un monde qu’il qualifie de plus compliqué en raison notamment de la multiplication des échelons de décisions.

Selon Bruno Moinard, il y a une mutation sociologique de la clientèle qui a des conséquences sur la création et la transmission du luxe.

« Je deviens un équilibriste, un chef orchestre qui doit faire la synthèse de tous les avis et éviter de tomber vers le plus petit commun dénominateur. » Comment dans ces conditions conduire un projet sans perdre son âme, en sanctuarisant la création ?

Ce n’est ni la machine, ni la technologie qui peuvent y veiller, c’est bien le créateur qui reste le gardien du temple !

Au titre des questions posées, nous retiendrons celle de Monsieur Alain Caradeuc, président fondateur de Valeurs d’excellence, club dédié au Savoir-Faire d’Excellence Artisanaux, sur la notion de la valeur dans la chaîne de création, entre l’artisanat et la marque.

N’y-a-t-il pas une réflexion à mener dans la perspective de redonner de la valeur et donc de l’oxygène aux artisans dans la chaîne de valeur du luxe ?

En réponse à cette question essentielle, Marc Bayard élargit la réflexion à celle de la crise plus profonde des valeurs, en soulignant que notre époque souffre davantage d’une perte de repères moraux et éthiquesque d’un simple déséquilibre économique.

Pour lui, réaffirmer la place du savoir-faire humain est un moyen concret de reconstruire cette éthique. Il oppose deux visions de la croissance :

- une croissance « spatiale », fondée sur la prédation (« manger l’autre »), aujourd’hui redevenue omniprésente,

- et une croissance « verticale » ou « végétale », enracinée dans la mémoire, la tradition, la profondeur des cultures.

Et insiste sur l’importance de la mémoire comme ressource vivante : le patrimoine ne doit pas être vu comme un vestige du passé, mais comme un ferment actif du présent et du futur. Le Mobilier national et les manufactures incarnent cet héritage vivant.

Il appelle à bien connaître ses origines pour mieux affronter les défis contemporains. Il conclut avec un message d’optimisme volontaire : malgré les menaces, nous vivons une époque « formidable », riche de potentialités. Il faut simplement oser imaginer un nouveau récit, un futur où le luxe, au-delà du chiffre d’affaires, devient une force stratégique et culturelle, capable de réaffirmer des valeurs, d’inspirer et de fédérer.